交通事故案件の治療費確認について

こんにちは!

さて、4月から法律事務所で事務職員として働かれている方もいらっしゃると思います。

法律事務所の事務業務は、民間企業と異なる作業が多いのではないでしょうか?

覚えることが多く、業務の流れを掴むまでは大変ですよね。

そこで、法律事務にまつわる進め方のポイントなどをご紹介したいと思います。入社されて間もない方向けですが、経験のある方もよろしければ参考にされてください。

今回は、交通事故案件(被害者側)の治療費の確認や整理についてご紹介します!

はじめに

交通事故案件を事故直後から受任した場合、依頼者はしばらく治療に専念されます。

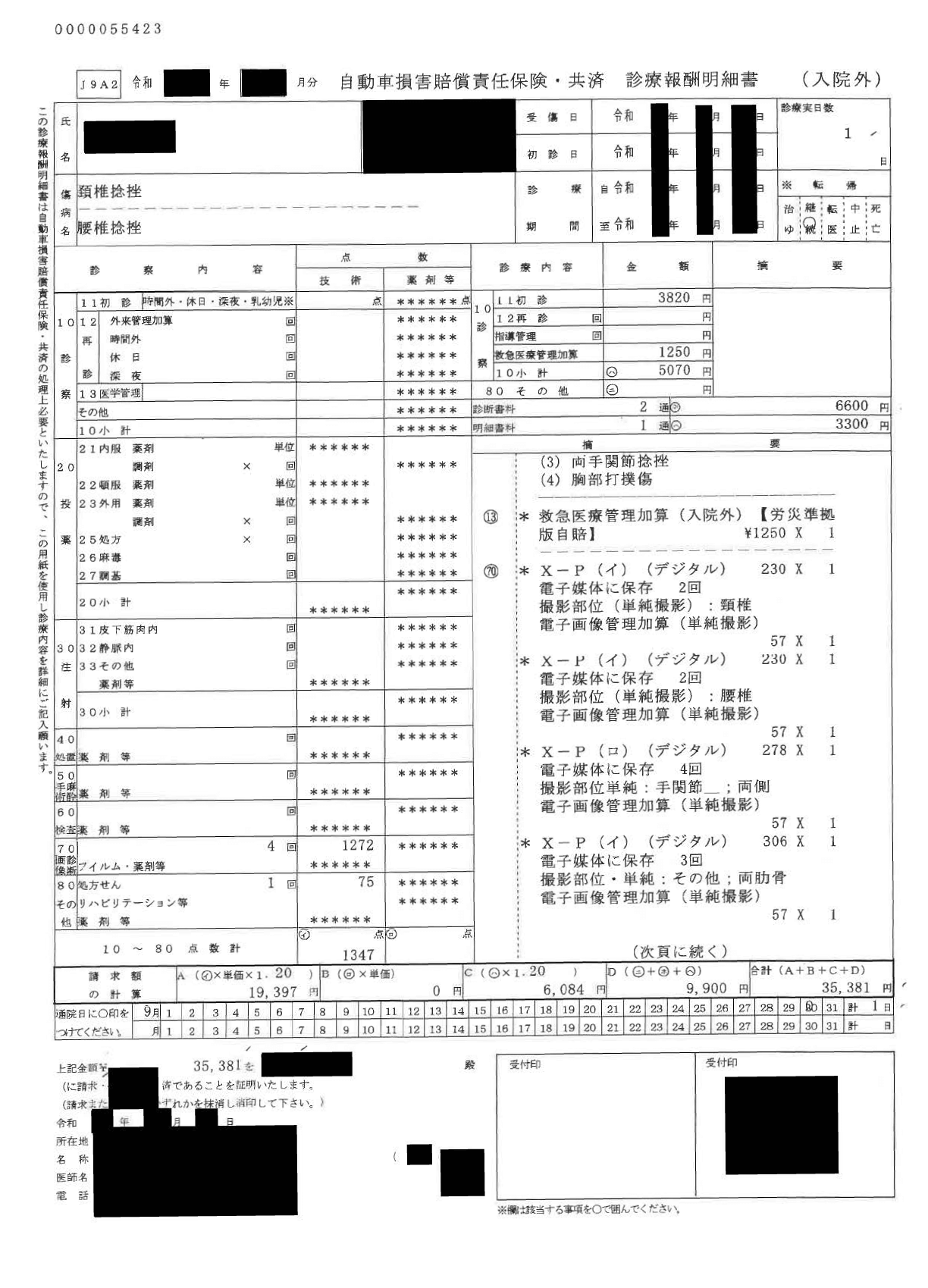

一括対応がなされていれば、加害者側の任意保険会社が医療機関へ治療費を都度支払いますので、支払完了後に医療機関から保険会社へ以下のような書類が送付されます。

※一括対応:任意保険会社が窓口となり、被害者の治療費を医療機関に支払うこと、自賠責保険と任意保険の賠償額を一括して被害者に支払うことです。

- 病院:診断書・診療報酬明細書

- 薬局:調剤報酬請求書・調剤報酬明細書

- 整骨院:施術証明書・施術費明細書

また、交通事故案件では、請求する項目が複数あります(治療費・慰謝料・休業損害…etc)。

そのため、「損害額計算書」という書類を添付して賠償請求することが一般的です。

損害項目の1つである、治療費に関しても、上記書類を加害者側の任意保険会社から取り寄せ、整理しておくことが大切です。

保険会社が一括対応している場合、細かい確認は不要では?と思われるかもしれません。

しかし、診療報酬明細書に記載されている治療費と保険会社が 実際に支払った金額が合わないという場合や、 診断書に不足がある場合があるので、しっかりと確認が必要です。

診断書等の取り寄せ

保険会社の担当者の方によって、共有のタイミングは異なります。

担当者の方も様々な案件を抱えていらっしゃるので、送付タイミングは保険会社任せにせず、こちらでも依頼時期を予め管理しておくとよいでしょう。

とはいえ、1ヶ月ごとに送っていただくのは大変です。反対に治療終了後にまとめて依頼すると、治療費確認を一気に進めなくてはいけないので、 3ヶ月に1回くらいの頻度が良いのではと思います(事案によって適宜調整をしてください)。

治療費(薬剤費・施術費)の確認

保険会社から書類が届いたら、 診療報酬明細書(調剤報酬明細書、施術費明細書)を確認しましょう。

診療報酬明細書

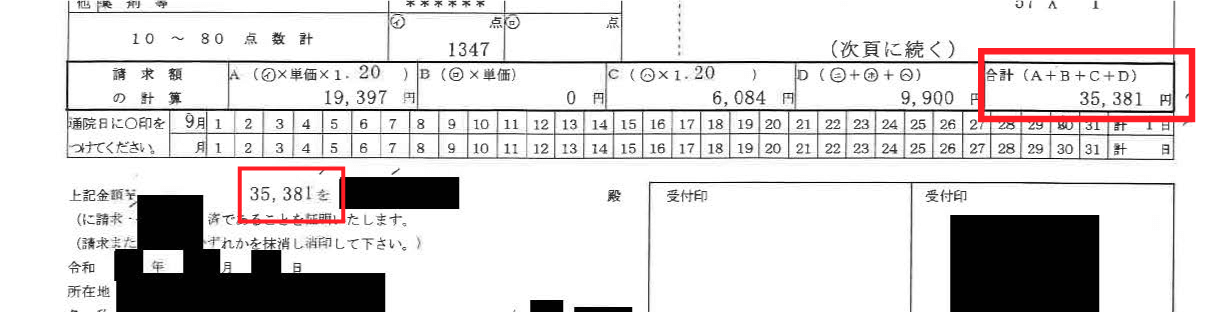

次の添付画像の四角に囲んでいる金額を見て、損害計算書にまとめます。

診療報酬明細書:治療費部分

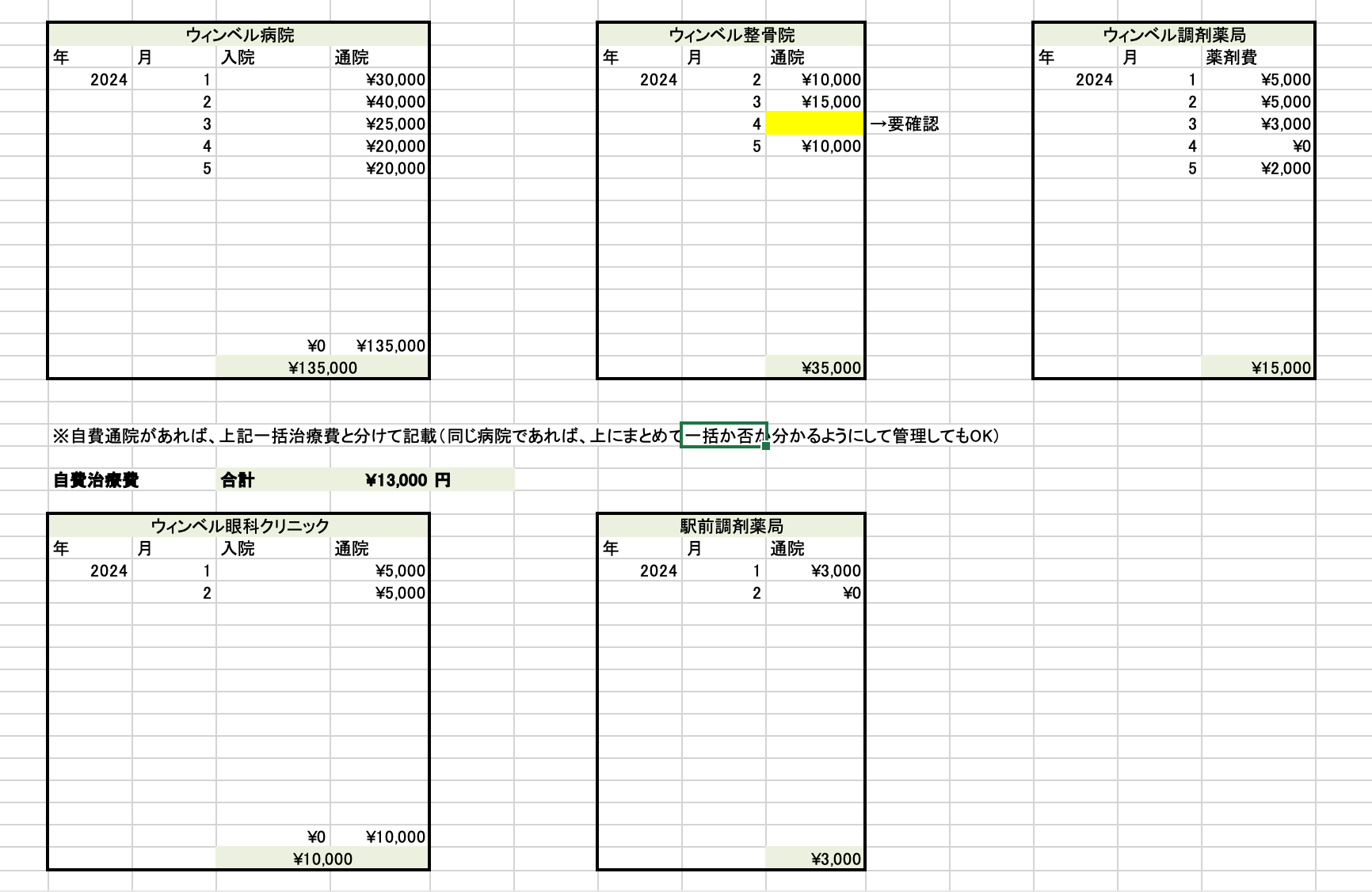

まとめる際、治療費まとめ用の別タブを作成すると、同エクセル内で治療費単体を確認でき便利です。同様に他の項目(休業損害等)も別タブで整理することをおすすめします。

まとめ方のポイントは以下のとおりです。

- ポイント1病院別・月別(診断書発行別)にまとめる

-

診断書・診療報酬明細書は、毎月又は2~3ヶ月ごとに発行されることが多いです。

こまめに整理しておくと、届いていない月があると一目で分かるので、保険会社に対して不足分の追送依頼を行うことが出来ます。

- ポイント2一括対応か自費通院か分かるように

-

全ての治療費を一括対応している場合もあれば、一部自費通院の場合もあります。

賠償請求を行う際に保険会社の既払治療費と、請求が必要な自費通院分の治療費等が明確に分かるようにしておきましょう。

※補足

診療報酬明細書の四角で囲んでいる部分を見ると、「◯◯円は◯◯保険会社に請求済、◯◯円は◯◯殿(依頼者名等)より受領済み」といった記載になっていることがあります。

考えられるパターンは複数あるので、不明な場合は保険会社や病院、依頼者へ確認するとよいでしょう。

【考えられるパターン例】

- 警察提出用の診断書代のみ依頼者本人が支払っている

- 事故当日等に依頼者本人が立て替えた治療費

- 一括対応の範囲外の費用を依頼者本人が支払っている

など、様々な可能性があります

- ポイント3薬剤費の漏れがないか

-

病院の診療報酬明細書を見てみると、「処方せん」という欄があると思います。

ここに回数の記載があると、薬局でお薬の処方を受けて、調剤報酬明細書も発行されている可能性が高いので、届いていない場合は保険会社に尋ねてみましょう。

※治療終了後、既払明細(保険会社がいくら支払ったかをまとめた書類)を出してくださることが多いので、この書類を見て不足分があるか確認することも方法の1つです。しかし、依頼者の治療状況等をこまめに確認でき、不足分の有無も早めに分かるので、定期的に送付依頼をする方が余裕をもって損害計算を進めることができます。

さいごに

今回は、治療費の確認・整理についてご紹介しました。

治療費のまとめ方はあくまでも一例です。事務所のルールやご自身のまとめやすさを考えて適宜更新していただければと思います!

損害計算は、事務で作成する項目もたくさんあります。

最初は作成自体に時間がかかってしまうと思いますが、交通事故の場合は項目が固定されているものが多いので、数をこなして慣れていきましょう!

そして、請求できるタイミングに慌てて作成することがないよう、事前に入力できる部分は定期的に見直して更新する癖をつけましょう!